| № | 道の駅とは |

(更新2015.02.10日)

| 道の駅とは何か。 2015.02.11日 |

| 【「道の駅」とは】 |

|

「道の駅とは、国土交通省(制度開始時は建設省)により登録された、休憩施設と地域振興施設が一体となった道路施設。道路利用者のための休憩機能、道路利用者や地域の人々のための情報発信機能、道の駅を核としてその地域の町同士が連携する地域の連携機能という3つの機能を併せ持つ」と規定されている。

要するに、「道の駅」とは、1・国土交通省管轄にして、2・市町村または市町村に代わり得る公的な団体が主体となって運営する、3・道路交通上のサービスエリア施設であり次のような役割を果たしている。

1・道路利用者(主としてドライバー)用の休息休憩、トイレ用足し、リフレッシュ機能。 2・道路利用者や地域の方々のための情報発信機能。沿道地域の文化、歴史、名所などの観光資源情報を提供する案内ガイド役機能。単なる物見遊山にとどまらない史実・文化など知的好奇心を刺激する機会を提供する。 3・沿道地域の地酒、お菓子、野菜等の特産品の地産地消的販売による産業振興機能。地域の特産品によるオリジナル 商品開発、ブランド化 。 4、季節や時期に応じた適宜な催事。 5、空き家情報や就労情報など、地方移住に必要な情報のワンストップ提供による地方移住、雇用等の促進機能。 6、ふるさと納税推進を目的とする情報提供。 7、 役場や、診療所機能、高齢者への宅配サービス、高齢者向け住宅の併設など住民サービスのワンストップ提供による 地域福祉機能。 8、衛隊、警察、消防等の広域支援部隊が参集する後方支援拠点としての防災機能。 燃料確保、非常電源装置等のバックアップ機能。 これらの機能を担うところに特徴がある。結果的に、「道の駅」をきっかけにして町と町とが手を結び活力ある地域づくりを共に行う「地域の連携機能」を生み、他のものとは一味違う個性的な村興し町興し事業となっている。これらの機能を併せ持つことが「道の駅」の特徴である。 |

| 高速道路には24時間自由に利用できる休憩所であるサービスエリア (SA) やパーキングエリア (PA) が整備されているが、一般道の公的な休憩所はほとんど存在しなかった。民間経営によるレストランや売店を併設したドライブインが休憩所の役目を持っていたものの、実質的にはレストランや売店の利用者に限られており、24時間自由に利用できる物ではなかった。そこで生み出されたのが道の駅である。高速道路のSA・PAのように、一般道路にも誰もが24時間自由に利用できる休憩施設が求められるようになった。またこれらの施設では、道路利用者に対してその地域の文化・名所・特産物などを活用したサービスを提供することが望まれている。さらに鉄道駅のようにそれぞれの地域の核となり、道路を介した地域連携が促進されるなどの効果も期待される。このような背景の下に「道の駅」の制度が創設された。 省庁の壁を超え、地域振興施設の整備促進を併せて行うことで、一般道路に休憩施設をより充実させることが目的となっている。このため、旭川紋別自動車道「しらたき」、能登有料道路「高松」、播但連絡道路「フレッシュあさご」、山陰自動車道(青谷羽合道路)「はわい」などのように、自動車専用道路のSA・PAを休憩施設として登録したケースでも、別途一般道からの連絡・利用が可能になっている。 主に地方の幹線道路(国道や主要地方道)から整備が開始され、東京など大都市周辺には道の駅は存在しなかった。2007年4月、八王子市に東京都初の道の駅(八王子滝山)が開設されたことにより、47都道府県すべてに道の駅が設置された。道の駅の設置間隔については、高速道路のSA・PAのような明確な基準は設けられていないが、おおむね10km程度の間隔があるように計画されている。なお、間隔が10km以下となる申請があった場合は、特徴の違いによる棲み分け、交通量の状況、地域の実情などを総合的に判断して決定する。 2014年4月1日には道路標識、区画線及び道路標示に関する命令が改正され、道の駅への案内標識が初めて正式に定められた。 |

| 【道の駅史】 |

| 道の駅(みちのえき)は「道の駅」は「鉄道の駅」との対比をなす言葉であるが、もともと駅は街道沿いにある宿場(宿駅)を指す言葉だった。現在の「道の駅」の制度のうえでは、1993年4月22日に正式登録された全国103箇所の施設が「第1号」である。道の駅の設置構想は、1990年1月に広島市で行われた「中国・地域づくり交流会」の会合での提案から始まったもので、1991年10月から翌年7月にかけて山口県、岐阜県、栃木県の計12か所に「道の駅」の社会実験が行われた。これらの施設は実験段階からすでに「道の駅」の看板を掲げていた。 1993年4月22日に旧建設省と地方自治体の協力で全国で103箇所が登録されたのを皮切りに、以後その登録数は伸び続け、2013年3月27日の9箇所の登録で、登録数は1000箇所を超え、2014年10月10日付で全国に1,040箇所登録されている。 |

| 「道の駅」による地方創生拠点の形成に関する企画提案について |

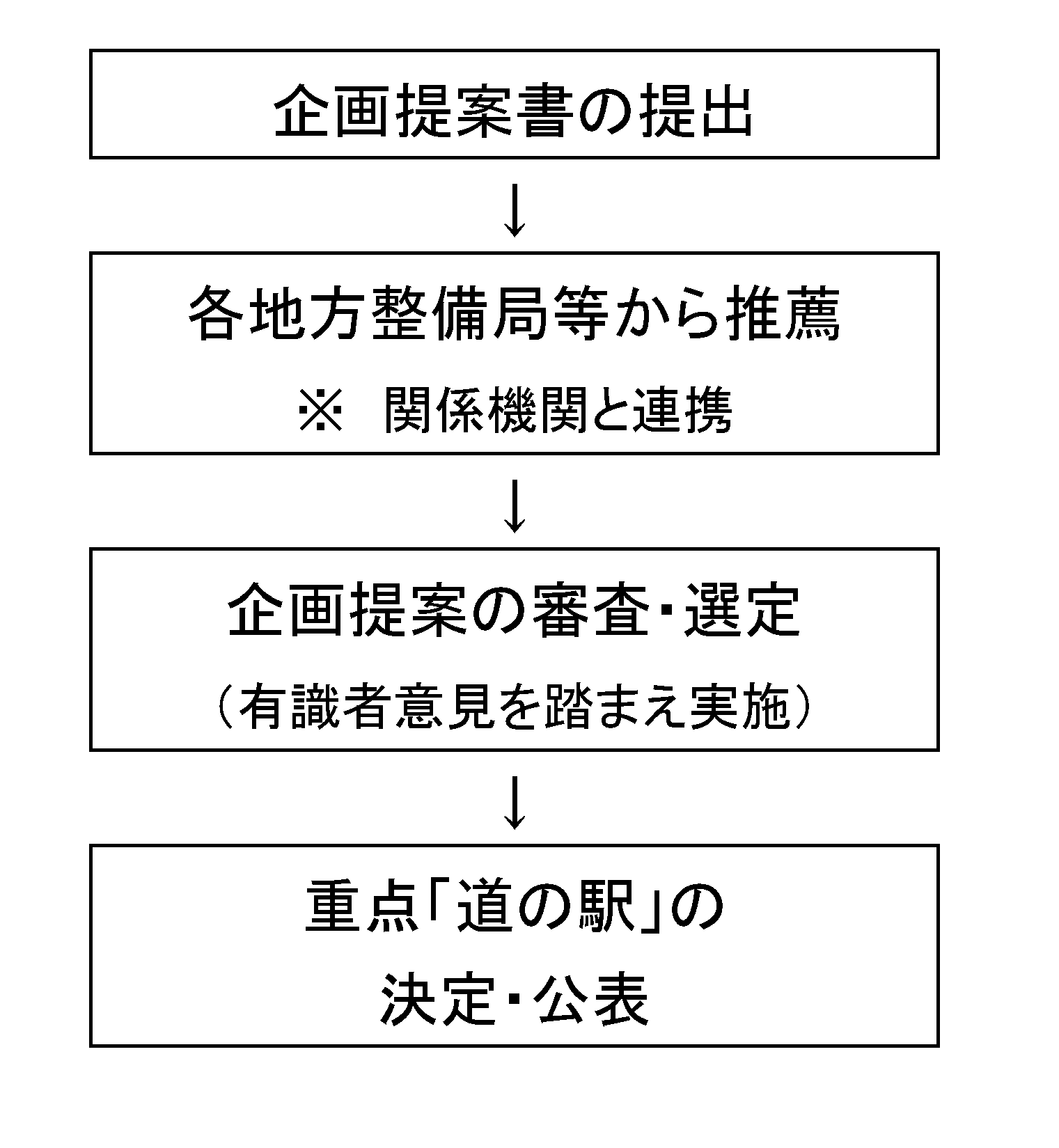

| 3.選定の流れ | ||

|

各地方整備局等による推薦から、選定します。

|

||

管轄は国土交通省(〒100−8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 (代表電話) 03-5253-8111)

|

| 4.支援方法 | |||||||||||||||||||||||||

|

選定されたモデル箇所について、下記の支援を行います。

①自治体・関係機関による協議会を設け、複数の関係機関の制度を連携して活用し、提案の具体化を支援します。

※企画提案内容の実施に当たっては、以下の各種制度の活用が可能です。但し、各種制度の要領に基づく手続き等が必要となります。 ②様々な広報媒体等により、企画提案内容、取組成果を広く周知します。 <活用可能な制度の例>

|

| 5.企画提案可能な団体 |

|

企画提案可能な団体は、「道の駅」の設置者である市町村等(市町村又は市町村に代わり得る公的な団体※)とします。ただし、市町村に代わり得る公的な団体が企画提案する際は、計画策定ならびに計画の実現に際し、事業フィールドとなる市町村の同意ならびに支援または協力が受けられることが必要です。一体型「道の駅」の場合、計画策定ならびに計画の実現に際し、事業フィールドとなる道路施設の道路管理者の同意ならびに支援または協力が受けられることが必要です。

※以下のいずれかに該当する団体 ・都道府県

・地方公共団体が3分の1以上を出資する法人

・地域を代表して「道の駅」を設置するにふさわしいとして市町村が推薦する公益法人

|

| 6.企画提案について |

| (1)企画提案の方法 「道の駅」による地方創生拠点の形成に関する企画提案にあたっては、事前相談が必要です。企画提案を希望する市町村等は、実施地域を所管する地方整備局等の出先機関(河川国道事務所等)(表1参照)に予め相談下さい。 事前相談の結果を踏まえ、企画提案書(様式1)及び必要な参考資料を提出下さい。なお、複数の道の駅が連携した取組を行う場合は、道の駅毎の取組が分かるよう作成して下さい。

(2)企画提案書の受付期間

企画提案書(様式1)の受付期間

平成26年10月8日(水)~平成26年10月31日(金) (3)企画提案にあたっての相談、問い合わせ、提出 企画提案しようとする案件の内容についての相談や企画提案書類の作成方法等の問い合わせ、提出は、実施地域を所管する地方整備局等の出先機関(河川国道事務所等)(表1参照)で受け付けております。

|

| 7.企画提案書類 ダウンロード |

|

| 8.企画提案にあたっての相談、問い合わせ、提出先(表1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|